“1969年9月2日23点40分派生资本,主席府的灯全灭了,你们那边怎么处理?”河内,北京直通电话里,值班翻译压低嗓音向驻越大使王幼平询问。

胶着的夜色里,王幼平仍未得到确切的院内消息,只能答一句“等待指示”。三个小时后,他把这一情况报告中南海,周恩来只回了十个字:“不要行动,不要联系医疗组。”电报干脆,语气坚决。

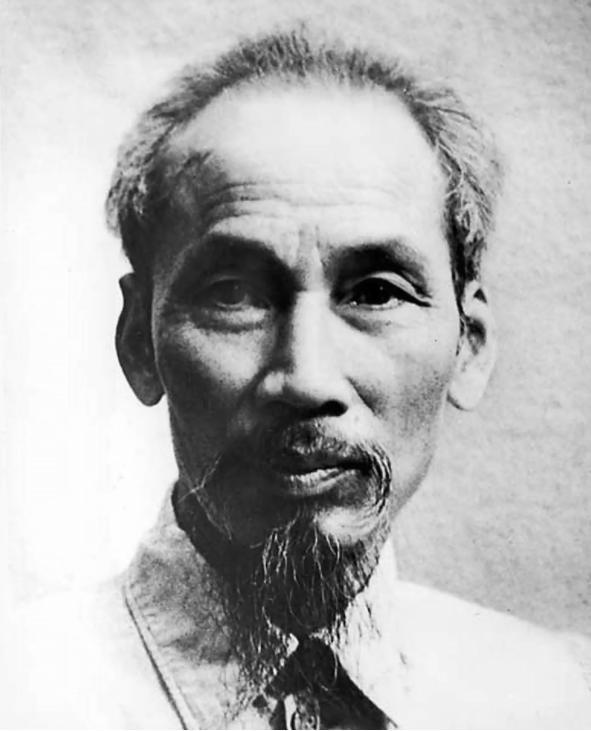

对一个久经沙场的外交老兵来说,被要求“按兵不动”并不常见。更何况,与中国的情谊举世皆知。不吊唁、不发唁电、不派人前往——做与不做之间,往往是一国信誉的分量。王幼平心里犯嘀咕,却不敢迟疑,因为他清楚,总理这样做必有深意。

一、低调背后的两难

彼时的越南,正处在美军大举轰炸、国内分成“战场派”和“谈判派”的关键节点。胡志明虽已淡出日常政务,但威望依旧压过任何一名党内领袖。假若他在国庆24周年当天病逝的消息立刻公开,悲痛情绪可能迅速盖过庆典,甚至引发政治真假消息满天飞。越共高层担心的,是社会动荡,更是外界趁机渗透。

中国这边同样处境微妙。中苏交恶后,莫斯科与河内的军事合作正在升温;越共内部有声音指责“北京顾不了前线”。在这种背景下,任何动作都可能被解读成干涉。周恩来深知此局——吊唁过早,既可能激怒反华派,也会打乱越方原有的舆情节奏;行动太迟,又显得情义不足。于是,他选择了“等”。

二、等待为谁赢得时间

“外交工作,授权有限”,这是周恩来在1965年使节会议上专门加进的警示。具体到胡志明去世一事,他要给越共中央留下足够空间,让他们自己决定发布日期、措辞以及接待级别。这种做法看似消极,却是一种体面且有分寸的主动:把决定权递还对方,既表尊重,也避免了中方被动。

越共中央当时最大的顾虑是国庆日与逝世纪混在一起。9月2日既是1945年胡志明宣布越南民主共和国成立的纪念日,也是全国法定假期。若人民在国庆升旗仪式上突然得知领袖去世,情绪失控后果难料。越共中央政治局经过长谈,最终把官方讣告的时间定在“9月3日9时47分”,硬生生把历史节点错开了一天。

如果中国驻越人员早早发唁电、公开悼词,越共的这一精心安排就要重新计算。周恩来提前看穿了这一点。王幼平后来回忆:“总理的一句‘不要行动’,实际是替越南人挡下了第一波舆论风浪。”

三、回溯两位老朋友的细节

时间拨回到1955年派生资本,这一年胡志明访华,他在怀仁堂外与毛泽东、周恩来并肩散步的画面被记者抓拍——后来成为中越友谊的经典照片。镜头外还有一段逸事:为了让两位元首同时抵达,周恩来亲自计算路程、车速,连红旗轿车的怠速都提前测试。他说:“一分钟误差都是不礼貌。”

更早之前,抗战末期的桂林八路军办事处里,胡志明因躲避法军追捕改名换姓,周恩来特批了“阮爱国”的身份证明,安排医疗、粮票、甚至文具。胡志明写信道:“我在贵国,感受到兄弟般的照顾。”这份情分,20多年未曾淡去。

正因如此,周恩来在得知老友病危后,连续调集三批医疗组,甚至解决了“夏季运烤鸭”的保鲜难题。中国人常说“礼轻情意重”,他却把礼也做到了极致——鸭子、甜面酱、大葱、薄饼,一件不缺。胡志明拿到后,笑言“这是真正的北京风味”。

四、政治棋局里的“慢动作”

医疗组抢救无效,9月2日凌晨2点20分,胡志明宣告临终。中方医生依程序持续人工呼吸,直到越方负责人黎笋下令停止。人走茶凉,但政治博弈才刚开始。越共中央内部对于何时公布、如何公布出现分歧:一派主张即刻对外,坚持“真实不怕”;另一派担心美军情报部门借题发挥,倡议缓报。最终,缓报派占了上风。

对北京而言,这几小时的“真空期”至关重要。周恩来再次强调:“所有渠道暂停对外发声,医疗组原地待命。”于是出现了奇特一幕:河内街头依旧张灯结彩庆祝国庆,主席府内悄然守灵;中国驻越大使馆灯火通明,却没有一人走出门口。

五、从“懂规矩”到“定规矩”

9月3日上午公告发布后,中共中央决定:立即组建高级代表团,由周恩来亲自带队前往吊唁。周恩来只说了一句:“老朋友的最后一程,不能迟到第二次。”

可当天下午南宁—河内航线大面积雷雨,民航调度建议延飞。周恩来计算过,与越方预约灵堂瞻仰时间在16点,若改期,需重新递交外交照会,等同再次考验双方默契。他指着气象简报:“再难,也得飞。”

专机夜闯雷雨区。闪电划过舷窗,机组紧张到手心全是汗。周恩来却把窗板拉开,静静观察云层走势,偶尔与机长低声交换方位。一小时后飞机安全落地嘉林机场,范文同、武元甲赶到机坪,三人只是紧握双手,相顾无言。那一刻,情分在握手的力度里,规矩在准点的着陆中。

六、吊唁仪式里的细节

周恩来走进主席府临时灵堂,沉默数十秒,才把花圈放下。签名时,他执意写下中文、法文、越文三种文字——既是对胡志明留法岁月的尊重,也提醒在场者:从前并肩争取民族独立的情怀,比眼下任何分歧都要重。接着他补一句:“我们将继续支持越南人民的正义事业。”话不多,却把立场和情谊都交代清楚。

越方随后安排秘密瞻仰遗体,只允许中国代表团进入。很多研究者后来推测,这是因为当时河内内部担忧苏联代表团与吊唁群众产生摩擦,索性只让最有情分、最知分寸的中国人先看。

七、决定性的一招半式

王幼平在事后总结:若非周恩来首轮指示“不要马上吊唁”,越南方面的发布节奏很可能被打乱;如果阁下的电报被其他国家率先捕获,外电一早放风,越共缓报就变成刻意隐瞒,反华派还会倒打一耙。周恩来的慢动作,实则为中越双方守住了舆论主动权。

这也是他反复强调的“外交工作,授权有限”——基层可以忙,但大方向只能由最高层拍板。有人说这像“紧箍咒”,可在冷战风高浪急的年代,紧箍咒恰恰保护了国家利益。

八、事后余波

回国的途中,周恩来在机舱里简单洗把脸,写下访越纪要。他用铅笔圈出一句:“此事证明,任何情谊都必须兼顾对方政治节奏,切勿让感情干扰判断。”随后,他又补了一行:“越南方面处理得不错,可再密切观察国内动态。”言语平实,却条理分明。

不久,越南为期12天的国葬圆满结束,国内并未出现失控局面。等到美国媒体连篇报道胡志明去世时,越南舆论早已平复,中国也完成了第二轮援助物资调拨。此时再看九天前那通“不要行动”的电报,方知老辣。

九、尾声

“周公式”外交并非玄学,而是在信息有限、局势复杂时,保持一颗冷静的大脑。先求稳,再谋利,最后积累信任。胡志明与周恩来的故事,只是一个窗口,却能折射新中国早期外交风格的底色——谨慎、周到、讲义气,更讲政策尺寸。今天回读此役,不难发现:高明,往往体现在一个“不”字背后。

股联社配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。